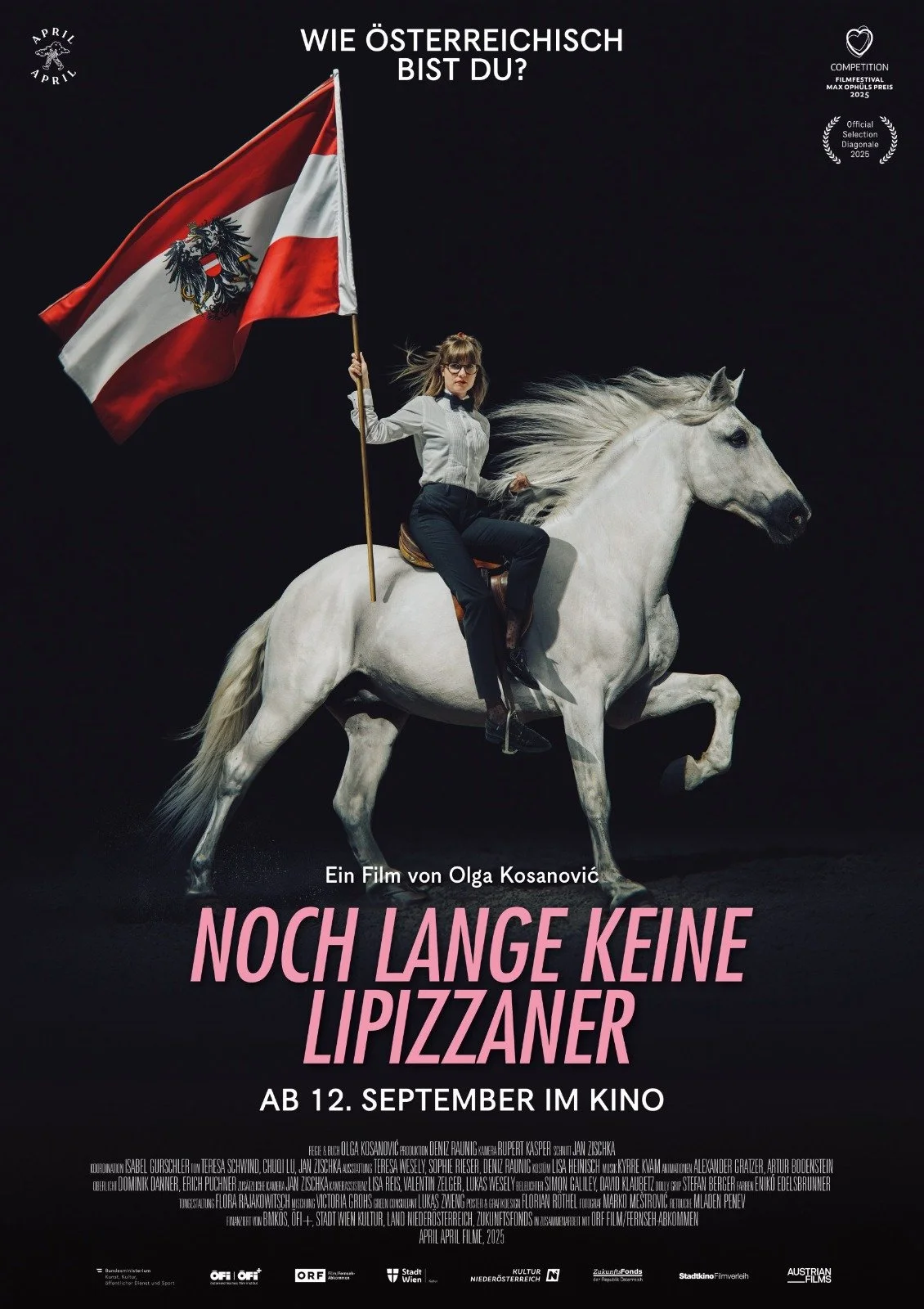

Noch lange keine Lipizzaner – Österreichs Staatsbürgerschaft im Realitätscheck

Noch lange keine Lipizzaner zeigt anhand persönlicher Erfahrungen die Hürden des österreichischen Einbürgerungsverfahrens und stellt Mythen um Zugehörigkeit infrage. Regisseurin Olga Kosanović im Interview.

© Stadtkino Filmverleih / Olga Kosanović

Regisseurin Olga Kosanović, 1995 in Wien geboren, erzählt in ihrem hybriden Doku-Langfilm Noch lange keine Lipizzaner von einem Heimspiel, das keines ist: Ihrer abgelehnten Einbürgerung, weil sie in Summe 58 Tage „zu lange“ im Ausland war. Der Schock sitzt tief. Schon beim Ersttermin bei der Beantragung heißt es: „Wir müssen erst schauen, ob Sie überhaupt integrierbar sind.“

Der Titel stammt aus einem rassistischen Forenkommentar: „Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind das noch lange keine Lipizzaner.“ Kosanović dreht den Spieß um, entzaubert den „rein österreichischen“ Mythos und zeigt, dass selbst die Lipizzaner durch und durch gemischt sind.

Formal setzt der Film auf Mosaik statt Monolith: Doku, Spielszenen, Gameshow-Momente und eine von ChatGPT geschriebene Einbürgerungs-Szene, deren lieblich-absurde Utopie die Realität bloßstellt. Neben Straßenstimmen holt Kosanović Expert:innen vor die Kamera.

Inhaltlich seziert der Film die absurden Hürden: hohe Einkommensgrenzen, die Anrechnung banaler Verwaltungsstrafen (bis hin zu „bei Rot gehen“), die Bestrafung von Auslandsaufenthalten, kurz: ein System, das Zugehörigkeit in Bürokratie presst. Kosanović plädiert für Augenmaß und eine ehrliche Debatte über Doppelstaatsbürgerschaft und darüber, wer „wir“ sein wollen. Politisch sieht sie Entscheidungen, keine Naturgesetze und eine Verantwortung bei jenen, die seit Jahren regieren.

Ein kluger, zugänglicher, oft witziger Film über Zugehörigkeit, Willkür und Wandel und ein Anstoß, Österreichs „Spielregeln“ endlich zu prüfen.

Bohema: Kurz vorab: Wie kam es zum Entschluss, dass du sagst, du drehst diesen Film?

Olga Kosanović: Wahrscheinlich damals, als ich bei meinem ersten Anlauf versucht habe, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und ich habe eine Online-Kampagne von „SOS-Mitmenschen“ unterstützt und ein kurzes Video dazu ins Internet gepostet. Das ist dann kurzzeitig viral gegangen. Darüber gab es dann sehr viele Zeitungsartikel und vor allem auch sehr, sehr viele Kommentare in Online-Foren in den unterschiedlichsten Medien. Das hat mich so aufgewühlt, dass ich das Gefühl hatte: Da reden so viele mit, aber eigentlich hat niemand wirklich eine Ahnung. Ich hatte am Anfang auch keine Ahnung und ich glaube, das war der Moment, zu sagen: „Irgendwas muss man machen.“

B: Dieses eine Kommentar in einem Forum, welches dann auch der titelgebende Name des Films wurde, „Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind das noch lange keine Lipizzaner“, war das dann der endgültige Anstoß, diesen Film zu drehen?

OK: Zumindest wusste ich damals: Ich habe jetzt einen Arbeitstitel. Was daraus einmal werden würde, war noch offen. Es hat trotzdem sehr lange gedauert, bis daraus wirklich ein Film wurde. Ich habe dazwischen noch einen anderen Film gemacht. Filme zu machen, die Finanzierung, bis das alles klappt, dauert es ein bisschen. Aber es gab schon ein paar Elemente, die ein guter Ausgangspunkt waren.

Bohema: Die Person, „Desert Eagle“, von der der Titel stammt, hast du die mal ausfindig gemacht?

OK: Ich weiß nicht, wer das ist, ob Mann oder Frau. Ich würde mir wünschen, dass diese Person den Film irgendwo sieht, das wäre schön. Aber ich glaube auch, dass wenn jemand im Online-Forum unter einem Pseudonym postet, dann möchte die Person auch nicht unbedingt in Dialog treten.

© Stadtkino Filmverleih / Olga Kosanović

B: Was hat dieser Kommentar in dir ausgelöst, als du das erste Mal diesen Satz gelesen hast? Es ist ja eigentlich eine ziemliche Beleidigung.

OK: Es ist rassistisch, beleidigend und zugleich unglaublich kreativ. Versteckt unter einer Art Poesie, fast wie ein österreichischer, rassistischer Walzer, der daherkommt und einen zunächst zum Nachdenken bringt: „Was ist das für ein arger Satz?“ Meine erste Reaktion war: „Bist du deppert!“ Auf der einen Seite ist es eine Leistung, so etwas überhaupt zu formulieren, diese Idee zu haben. Auf der anderen Seite macht der Satz wahnsinnig viele Fragen für mich auf: Wer ist dieser echte Österreicher? Daraus entstand schließlich auch die Idee, diesen Satz dem Film voranzustellen, um ihn gleichzeitig zu dekonstruieren.

B: Man hat ja dann im Film erfahren, dass die Lipizzaner eigentlich gar keine Österreicher sind.

OK: Oder dass das Österreichische an ihnen vielleicht genau das ist, dass sie so vielfältig sind. Aber so wird es in diesem Kommentar leider nicht genutzt.

B: Ein sehr prägnantes Zitat aus dem Film, welches ja auch im Trailer groß herauskommt, ist, wie die Beamtin zu dir gesagt hat: „Wir müssen erstmal schauen, ob Sie überhaupt integrierbar sind.“

OK: Ja, beim ersten Mal war das, genau.

B: Wie hast du dich in diesem Augenblick gefühlt, plötzlich als nicht selbstverständlich dazugehörig wahrgenommen zu werden?

OK: Naja, das war eine ziemliche „Watschn ins Gesicht“, weil ich nicht im Entferntesten damit gerechnet habe, dass mir sowas passieren kann. Das zeigt natürlich auf der einen Seite auch, wie sicher, privilegiert und zugehörig ich hier aufgewachsen bin. Ich dachte, dass nur dieser Behördengang noch fehlt und alles eh schnell erledigt ist. Beim Termin war noch nicht klar, dass es nicht klappen, aber sehr wohl, dass es schwierig werden würde. Ich war völlig desillusioniert. Gleichzeitig habe ich immer noch gehofft, dass alles gut ausgehen wird, sobald man meine Unterlagen genau geprüft hat. Ein Jahr später wusste ich, dass nicht klappen wird. Es war, als hätte sich ein Albtraum in der Realität bestätigt. Man denkt sich dann: Ist das jetzt wirklich passiert?

B: Das ist ja unfassbar.

OK: Ja.

B: Du bist ja Serbin, also österreichische Landsfrau, aber mit serbischen Wurzeln. Wie verbunden fühlst du dich denn jetzt eigentlich noch mit Serbien?

OK: Schon sehr, weil meine Familie dort ist, also nicht meine Eltern, aber meine Großeltern und andere Teile meiner Familie. Mit meinen Großeltern habe ich ein sehr enges Verhältnis. Die besuche ich regelmäßig. Wie andere nach Kärnten fahren, um ihre Großeltern zu besuchen, fahre ich eben nach Serbien. Ich kenne aber dieses Land nicht aus dem Alltag, sondern nur aus einer Urlaubs- und Verwandtschaftsverhältnissituation heraus.

B: Aber hat sich jetzt, durch diesen Einbürgerungsprozess, dein Blick auf deine serbischen Wurzeln geändert?

OK: Nein, aber der Blick auf meine österreichischen Wurzeln hat sich verändert. Meine serbischen Wurzeln sind Teil meiner Identität, meiner Geschichte und meiner Familie. Das kann man nicht ändern. Das wird so bleiben. Deswegen wäre es mir auch ein großes Anliegen, beide Pässe zu haben, was rechtlich nicht möglich ist. Das würde der Realität viel eher entsprechen, als dass ich mich für eine Seite entscheiden müsste. Es ist, als wäre das eine Loyalitätsfrage, obwohl das eine das andere nicht ausschließt. Und das zeigt auch die Realität vieler Menschen, die verschiedene Herkunftsgeschichten haben. Oder deren Familien über die ganze Welt verstreut sind. Der Staatsbürgerschaftsprozess hat eher an dem Selbstverständnis gerüttelt, eine Österreicherin bin.

B: Ist es jetzt wirklich komplett unmöglich, zwei Staatsbürgerschaften in Österreich zu haben?

OK: Es ist nur unmöglich, wenn man sich einbürgern lässt. Das ist aber auch wieder sowas, was den Beigeschmack der Ungerechtigkeit hat. Zum Beispiel: Ich bin in Serbien, mein Mann ist Österreicher, wenn wir ein Kind bekommen, dann ist dieses Kind ganz legal Doppelstaatsbürger. Von mir die serbische, von ihm die österreichische. Es gibt viele unterschiedliche Familiensituationen, in denen es möglich ist, dass ein Kind die doppelte Staatsbürgerschaft hat. Warum sollte das dann bei der Einbürgerung ein Problem sein? Es gibt auch Länder, wo man zum Beispiel die Staatsbürgerschaft gar nicht zurücklegen kann, Iran ist so ein Beispiel, dann ist die Doppelstaatsbürgerschaft zwangsläufig erlaubt. Es gibt so viele Doppelstaatsbürger, aber Österreich will sie eigentlich nicht.

© Stadtkino Filmverleih / Olga Kosanović

B: Es ist ja grundsätzlich ein Dokumentarfilm, aber mit sehr hybriden Elementen, sehr spielerischen Ansätzen. Was mich sehr fasziniert hat, war diese Gameshow, die du eingebaut hast. Wieso hast du diesen Ansatz gewählt?

OK: Weil diese Thematik so trocken und unfilmisch daherkommt. Wir wollten einen Film machen, der unterhaltsam ist, Spaß macht und gleichzeitig Inhalte vermittelt, die uns wichtig sind. Und deswegen eignet sich diese hybride Mischform oder dieses abwechslungsreiche Mosaik, das wir letztlich gewählt haben, sehr gut, weil es dann abwechslungsreich ist. Zum anderen hat diese Thematik so viele Abzweigungen und Nebenstränge. Sie ist sehr vielfältig in ihrer Substanz, und daher war klar: Vielleicht braucht

es unterschiedliche Elemente, um diese Diversität abzubilden. Manche Dinge verlangen nach dokumentarischer Echtheit, nach Realität, andere lassen sich in einer Überhöhung besser erzählen.

B: Wie bist du bei der Auswahl der Protagonist:innen vorgegangen? Hattest du da schon von Anfang an ein Bild, also hast du gesagt: „Okay, du brauchst den und den und den, oder ist das einfach mit der Zeit entstanden?

OK: Schon früh habe ich mich mit Expert:innen beschäftigt, deren Bücher ich gelesen hatte. Sie waren entscheidend, zunächst für die Recherche und später auch für den Film als Grundpfeiler, die Wissen und Orientierung vermitteln. In den Spielfilmszenen gab es Besetzungen von Schauspielenden. Ganz wichtig war uns, das Element der öffentlichen Meinung miteinzubeziehen, wie man es aus den Foren kennt, das heißt Menschen, die kein fundiertes Wissen haben müssen, sondern einfach ihre Meinung sagen. Dafür haben wir einfach Leute auf der Straße gefragt, ob sie ins Studio kommen und sich auf ein Gespräch mit mir einlassen. Teilweise wussten wir im Studio nicht, wer zum Gespräch kommt. Es war wirklich ein Sammelsurium an Menschen.

B: Kurz zu einem ganz spezifischen Interviewpartner: Herr Magister Balazs Esztegar, der Anwalt und Experte für Staatsbürgerschaftsrecht. Wieso wollten Sie ausgerechnet ihn im Film haben? Hat er selbst einen Migrationshintergrund?

OK: Er hat einen Migrationshintergrund, aber das ist nicht der Grund, warum wir ihn im Film haben wollten. Er ist ein sehr versierter Anwalt, der immer wieder Menschen im Einbürgerungsprozess vertritt und eine kommentierte Ausgabe des Staatsbürgerschaftsgesetzes als Buch publiziert hat. Es gibt in Sachen Gesetzeslage keinen besseren Experten als ihn.

B: Aber er hat jetzt nicht privat Bezug zum Thema?

OK: Das ist für mich nicht relevant.

B: Dann hast du auch ChatGPT gefragt nach dem Einbürgerungsprozess. Wie hast du die Endversion empfunden?

OK: Das war nicht die Endversion, das war die erste Version, die ChatGPT ausgespuckt hat. Ich habe gefragt, ob das System mir eine Szene schreiben kann, wo eine junge Frau in Österreich eingebürgert wird. Das ist herausgekommen. Ich fand das wahnsinnig absurd und gleichzeitig lustig. Das zeigt auch ein bisschen das Unvermögen der KI, weil es einfach so wenig mit der Realität zu tun hat. Der Text war so absurd, dass ich nichts mehr umschreiben, sondern ihn nur mehr inszenieren musste.

B: Man erfährt im Film die Schwierigkeit dahinter, Staatsbürgerin oder Staatsbürger zu werden und dass kleinen Delikte, wie Auto falsch parken oder auch Rot über die Ampel gehen schon dazu führen können, dass man nicht die Staatsbürgerschaft in Österreich bekommt. Wie ist das bei dir persönlich? Seitdem du das weißt, versuchst du nicht mehr bei Rot über die Ampel zu gehen. Bist du da jetzt extra vorsichtig geworden?

OK: Naja, man kann irgendwie nicht nicht daran denken. Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, denke ich mir manchmal, hoffentlich hat mich niemand gesehen. Man hat ständig das Gefühl, etwas total Kriminelles zu tun, obwohl es in Wahrheit nur um kleine Verwaltungsstrafen geht, die im schlimmsten Fall vielleicht 50 Euro kosten. Für jemanden, der nicht damit beschäftigt ist, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, hat das überhaupt keine Auswirkung. Es gibt viele Beispiele, die meinen Alltag mitbestimmen. Ich würde nicht sagen, dass sie mich einschränken, aber ich muss vorsichtiger sein als andere. Und das ist nervig.

B: Wer ist deiner Meinung nach am meisten verantwortlich, dass seit Jahren kaum Lockerungen passieren? Die ÖVP?

OK: Insgesamt ist es eine politische Entscheidung und das möchte ich betonen: eine Entscheidung. Es ist nicht einfach historisch so gewachsen, sondern wird immer wieder bewusst so gestaltet. Das bedeutet auch, man könnte diese Entscheidung jederzeit anders treffen. Für mich steckt darin ein hohes Maß an Willkür. Im öffentlichen Diskurs wird das Thema oft so dargestellt, als handle es sich um eine historische Entwicklung: „Jetzt ist es halt so, und es lässt sich nicht so leicht ändern.“ Aber das stimmt nicht: Man will es in Österreich bewusst so haben. Es hat mit der politischen Windrichtung zu tun. Die ÖVP ist nicht alleine verantwortlich dafür, aber sie ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich nichts ändert. Sie war sie in den letzten Jahrzehnten fast durchgehend in der Regierung. Das Gesetz wurde in der Zeit mehrmals angepasst, allerdings immer restriktiver. Selbst im letzten Regierungsprogramm mit den Grünen kam das Thema überhaupt nicht mehr vor.

B: Hast du jetzt die Hoffnung, dass dein Film vielleicht auch etwas politisch bewirken könnte?

OK: Möglicherweise würde sich etwas ändern, wenn Politiker einmal sachlich und faktenbasiert über das Thema sprechen würden, inhaltlich, ohne es für den Wahlkampf zu instrumentalisieren, zu emotionalisieren oder populistisch zu zerreißen. Das wäre schon ein Fortschritt. Und damit meine ich wirklich alle Parteien.

B: Im Film hört man ja auch den Unterschied zwischen Österreich und Ländern wie den USA. In den USA gilt ja das Geburtsrecht.

OK: Noch. Donald Trump will es ja ändern.

© Stadtkino Filmverleih / Olga Kosanović

B: Wie beeinflussen diese unterschiedlichen Systeme das Zugehörigkeitsgefühl für dich?

OK: Für mich? Kann ich nichts sagen. Ich bin ja nur in Österreich geboren und nichts woanders. Aber genau das zeigt für mich die Beliebigkeit solcher Regeln. Die Franzosen machen es so, die Amerikaner so. Im Film sieht man das gut: Da erzählt ein Amerikaner, dass ihm gar nicht bewusst war, wie streng die Regelungen in Österreich sind. Ich finde, das zeigt einfach nur diese Vielfalt an beliebigen Regeln, wie bei einem Spiel, die irgendjemand aufstellt und diese beibehält oder nicht. Es ist in Österreich an der Zeit, diese Spielregeln zu hinterfragen. Muss Österreich tatsächlich das restriktivste Land der Welt sein, wenn es um den Zugang zur Staatsbürgerschaft geht?

B: Um das darauf anzuschließen: Was sollte getan werden, damit es besser in der Zukunft wird? In so Fällen wie bei deinem?

OK: Mir ist immer wichtig zu betonen, dass ich „nur“ Filmemacherin bin. Es gibt Expert:innen für dieses Thema, und es gibt Menschen, die tatsächlich etwas verändern könnten. Damit meine ich die Politik. Aber ich finde es nicht richtig, die Einbürgerungskriterien daran festzumacht, wie viel jemand verdient. Diese Einkommenshürde ist so hoch, dass viele Österreicher:innen sie nicht erwirtschaften könnten. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man die Befähigung zur Einbürgerung daran misst, wie oft ich über Rot gehe, ob ich meine Schuhe am Gang stehen habe oder andere Verwaltungsstrafen gesammelt habe. Auch der Aufenthalt im Ausland darf nicht ausschlaggebend sein. Gerade mein eigenes Beispiel zeigt das: Ein Erasmus-Jahr, ein Studium im Ausland, ein Job als Reiseleiterin oder Projektarbeit außerhalb Österreichs, all das kann einem später zum Verhängnis werden. Das ist realitätsfern, gerade in so einer multiglobalen Welt, in einem Europa, in dem es eigentlich keine Grenzen gibt. Und dann gibt es sie aber sehr wohl. Das ist widersprüchlich. Es gibt sehr viele Schrauben, die man drehen könnte.

B: Und was findest du, könnten wir jetzt, als normaler österreichischer Bürger tun, um positive Veränderungen zu unterstützen?

OK: Der erste Schritt wäre, sich mit dem Thema überhaupt einmal auseinanderzusetzen. Und das meine ich nicht als Vorwurf. Ich selbst wusste anfangs auch sehr wenig darüber. Der Film ist ein Versuch, das Thema dem Publikum näher zu bringen, damit es sich eine sachliche Meinung bilden kann – nicht schon vorher. Idealerweise spricht man darüber, diskutiert und denkt vielleicht auch einmal nach: Was wäre eigentlich sinnvoll? Und dann kann man eine bewusste Wahlentscheidung treffen. Weil letztlich können wir als Bürger nicht mehr machen, als wählen zu gehen. Natürlich können wir Petitionen starten, uns in Vereinen zusammenschließen, aktivistisch tätig werden. Aber das Gesetz können wir nicht ändern. Es geht umso ein Umdenken in der Gesellschaft, dass überprüft wie „Staatsbürgerschaft ist halt ein hohes Gut, das ist schon richtig so“: Was heißt das überhaupt?

B: Gibt es schon Pläne für zukünftige Projekte?

OK: Im Moment noch nicht, weil ich gerade noch sehr viel mit diesem Film zu tun habe, Kinostarts in Deutschland begleite und auf Tour bin. Aber danach sicher.